[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vulnérabilité de l’eau souterraine

La meilleure approche pour la protection d’un aquifère à l’échelle régionale est d’utiliser des outils préventifs à sa contamination. Les méthodes d’estimation de la vulnérabilité des nappes permettent de répondre à ce besoin.

Dans ce chapitre:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][karma_builder_tab_1 karma_builder_note= » » color_scheme= »royalblue »][karma_builder_tab_1_content tab_active= »yes » nav_tab_title= »La contamination » type= »fontawesome » icon_fontawesome= »fa fa-chevron-right »]

La meilleure approche pour la protection d’un aquifère à l’échelle régionale est d’utiliser des méthodes préventives à sa contamination. L’estimation de la vulnérabilité des nappes constitue un outil permettant de répondre à ce besoin. Suivant les variations de la topographie, de l’occupation du sol et de la géologie, certaines portions de l’aquifère sont naturellement mieux protégées que d’autres et sont ainsi moins vulnérables à une éventuelle contamination causée par les activités en surface.

L’eau souterraine peut contenir des substances nocives, qui peuvent être d’origine naturelle (exemple : dissolution de minéraux dans les terrains traversés), mais aussi de cause anthropique (qui provient par exemple des activités agricoles ou industrielles). Ces deux types de contamination peuvent aussi être divisées en contamination ponctuelle (par exemple d’une usine polluante) ou de contamination diffuse (par exemple des pesticides ou fertilisants répandus sur des terres agricoles). L’étendue et la géométrie du panache de contamination dépendent notamment du contexte hydrogéologique, ainsi que du temps écoulé depuis le début de l’activité polluante.

Une étude de caractérisation hydrogéologique inclus souvent la détermination des zones de vulnérabilité à la contamination, c’est-à-dire les zones susceptibles de permettre à des contaminants d’atteindre la nappe phréatique. La connaissance et la protection des zones de recharge des aquifères sont particulièrement importantes parce que c’est dans ces zones que l’eau de surface s’infiltre vers l’aquifère. La qualité de la nappe phréatique peut être compromise en cas de présence d’une source de contamination ou d’une eau de surface contaminée dans une zone de recharge. La connaissance de l’aire d’alimentation (ou zone de captage) d’un puits est également importante parce que toute l’eau dans cette zone sera tôt ou tard pompée par le puits. Si l’eau dans l’aire d’alimentation d’un puits est contaminée, l’eau pompée par le puits sera éventuellement également contaminée. C’est également le cas pour les captages en zone côtière, où le sur-pompage peut entraîner une contamination par l’intrusion des eaux salines.

Actions envisageables en cas de contamination

Pour les puits municipaux :

- Vérification des sources potentielles de contamination, car leur présence combinée à une vulnérabilité élevée d’un aquifère permet d’évaluer le risque réel de contamination.

- Plan de suivi de la qualité de l‘eau souterraine pour les activités présentant des risques significatifs et situées dans des zones d’utilisation significative d’eau souterraine jugées vulnérables.

- Changement des pratiques pour réduire le risque relié aux activités ayant le plus de potentiel de contamination; changement de vocation ou d‘affectation du territoire pour réduire la densité des activités anthropiques.

- Élimination des sources présentant un risque élevé; recherche de sources d‘approvisionnement moins à risque.

Pour les puits privés :

Pour protéger un puits d’une contamination, notamment par la présence de bactéries, les populations qui prennent leur eau potable à partir d’ouvrages individuels de captage devraient être sensibilisées aux pratiques suivantes :

- s’assurer que la tête de leur puits excède la surface du sol pour éviter les infiltrations d’eau de surface directement dans le puits;

- procéder à l’échantillonnage pour fins d’analyse, au moins une fois par année (coliformes et nitrates);

- procéder à la désinfection de l’ouvrage de captage au moins une fois par année;

- s’assurer que l’élément épurateur individuel est adéquat et fonctionne correctement;

- éviter la présence d’animaux domestiques à proximité du puits.

[/karma_builder_tab_1_content][karma_builder_tab_1_content tab_active= »no » nav_tab_title= » L’indice DRASTIC » type= »fontawesome » icon_fontawesome= »fa fa-chevron-right »]

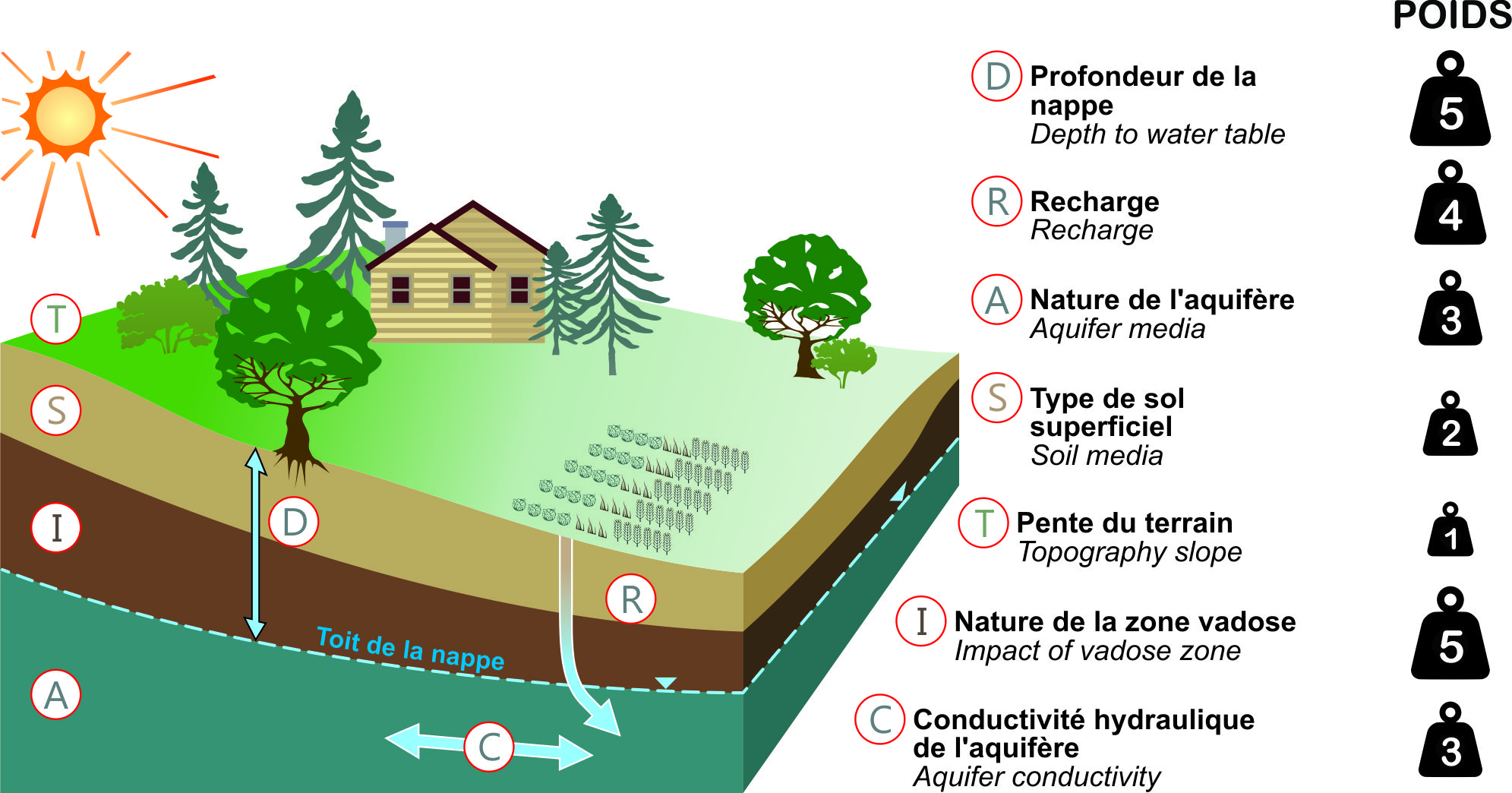

La méthode DRASTIC est utilisée pour permettre une évaluation relative de la vulnérabilité intrinsèque d’un aquifère, soit la susceptibilité de l’eau souterraine de se voir affecter par une contamination provenant de la surface du sol. Elle est préconisée par la règlementation québécoise, telle que citée dans l’article 13 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40) et dans l’article 53 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) de la Loi sur la qualité de l’environnement. Une carte de vulnérabilité permet d’identifier les zones les plus vulnérables à la contamination et de fournir un outil pour aménager le territoire tout en protégeant la ressource en eau souterraine. Elle permet d’intégrer un ensemble de conditions qui contribuent à la vulnérabilité d’un aquifère, « traduisant » ainsi la connaissance hydrogéologique en un outil facilement applicable par des non-spécialistes (Figure 22). Le calcul de l’indice DRASTIC tient compte de sept paramètres physiques et hydrogéologiques pondérés, soit [1] la profondeur de l’aquifère, [2] la recharge, [3] la nature de l’aquifère, [4] le type de sol superficiel, [5] la pente du terrain, [6] la nature de la zone vadose et [7] la conductivité hydraulique de l’aquifère.

Figure 22. DRASTIC

Voici comment ces différents paramètres influencent l’indice DRASTIC:

D : profondeur de la nappe (Depth) – plus la nappe est profonde, plus l’indice est faible;

R : Recharge – plus la recharge est importante, plus l’indice est élevé;

A : nature de l’Aquifère – plus l’aquifère est composé de matériel grossier donc perméable, plus l’indice est élevé;

S : type de Sol – plus le sol est composé de matériel grossier donc perméable, plus l’indice est élevé;

T : pente du terrain (Topography) – plus la pente est accentuée, plus l’indice est faible;

I : Impact de la zone vadose – plus la zone non saturée est composé de matériel grossier, plus l’indice est élevé;

C : Conductivité hydraulique de l’aquifère – plus la conductivité hydraulique est importante, plus l’indice est élevé.

L’indice DRASTIC d’un aquifère peut varier entre 23 et 226, soit des degrés de vulnérabilité allant de très faible à très élevé, selon la classification proposée par le guide technique Captage d’eau souterraine pour des résidences isolées (MDDEP, 2008) :

|

Indice DRASTIC |

Degré de vulnérabilité |

|

moins de 85 |

très faible |

|

de 85 à 114 |

faible |

|

de 115 à 145 |

moyen |

|

de 146 à 175 |

élevé plus |

|

plus de 175 |

très élevé |

Cette classification a toutefois été mise à jour en août 2014 dans le nouveau Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, et se détaille maintenant comme suit :

- «Faible»: un indice égal ou inférieur à 100 sur l’ensemble de l’aire de protection;

- «Moyen»: un indice entre 101 et 179 sur l’ensemble de l’aire de protection;

- «Élevé»: un indice égal ou supérieur à 180 sur une quelconque partie de l’aire de protection.

DRASTIC

Il est aujourd’hui reconnu par la communauté des hydrogéologues que pour l’estimation de la vulnérabilité des aquifères, la méthode DRASTIC présente certaines lacunes, parfois importantes. Ce problème est extrêmement critique, car les produits cartographiques sur la vulnérabilité de la ressource sont parmi ceux qui vont s’avérer les plus utiles aux gestionnaires de l’eau.

La question à se poser est : peut-on considérer qu’une carte régionale de vulnérabilité basée sur les calculs de la méthode DRASTIC, tel que présentée dans les rapports PACES, peut devenir un outil décisionnel quant à la gestion et l’aménagement local du territoire? La réponse est non, car la méthode DRASTIC est appliquée dans ce rapport à l’échelle de tout le territoire régional et les résultats ne peuvent pas être utilisés à une échelle locale comme celle de l’aire d’alimentation d’un puits.Source: PACES-SLSJ

[/karma_builder_tab_1_content][karma_builder_tab_1_content tab_active= »no » nav_tab_title= »Activités potentiellement polluantes » type= »fontawesome » icon_fontawesome= »fa fa-chevron-right »]

L’identification et la cartographie des activités humaines présentant un danger potentiel de contamination des eaux souterraines permettent, avec l’utilisation de la carte de vulnérabilité, d’identifier les zones sensibles où des mesures particulières de prévention et de gestion doivent être mises en œuvre afin de protéger les eaux souterraines. Le potentiel de contamination de chaque activité dépend de plusieurs facteurs, dont la toxicité des contaminants rejetés, la quantité des contaminants, la superficie de la zone d’impact de l’activité et la récurrence du rejet possible dans l’environnement. Le tableau 3 présente une liste (non exhaustive) des types d’activités potentiellement polluantes pour les eaux souterraines.

Tableau 3: Activités potentiellement polluantes

| Assainissement et gestion des déchets |

| Industries des produits alimentaires |

| Industries chimiques |

| Industries du bois, pâte à papier et produits du papier |

| Industrie de la transformation et utilisation des métaux |

| Industrie électrique et électronique |

| Fabrication de produits minéraux non métalliques |

| Fabrication, réparation et maintenance du matériel de transport |

| Extraction des substances minérales de surface et activités minières |

| Production et distribution d’électricité, de produits pétroliers et de gaz |

| Raffinage et transformation de sous produits pétroliers |

| Transport, entreposage ou utilisation de produits pétroliers, chimiques ou toxiques |

| Réseaux de transport |

| Base d’entraînement militaire |

| Golf |

| Agriculture, exploitation forestière, et services connexes |

| Installations septiques domestiques |

Les secteurs de forte densité d‘activités anthropiques, mais où les eaux souterraines présentent une faible vulnérabilité, présentent un risque modéré de dégradation de la qualité de l‘eau souterraine. Par contre, les secteurs qui sont caractérisés à la fois par une forte densité d‘activités humaine et une forte vulnérabilité des eaux souterraines présentent un risque élevé de dégradation de la qualité de l‘eau souterraine. Ce recoupement d‘indicateurs (i.e. vulnérabilité, activités anthropiques, utilisation d‘eau) permet de prioriser les secteurs les plus importants pour la protection de l‘eau souterraine contre la dégradation de la qualité pouvant être causée par les activités anthropiques.

Les gouvernements du Québec et du Canada maintiennent des répertoires de sites contaminés affectant le sol et/ou l’eau souterraine et correspondant à des contaminations avérées:

Répertoire des terrains contaminés (Québec)

[/karma_builder_tab_1_content][/karma_builder_tab_1][/vc_column][/vc_row]